サムネイルの引用元:Elixir

はじめに

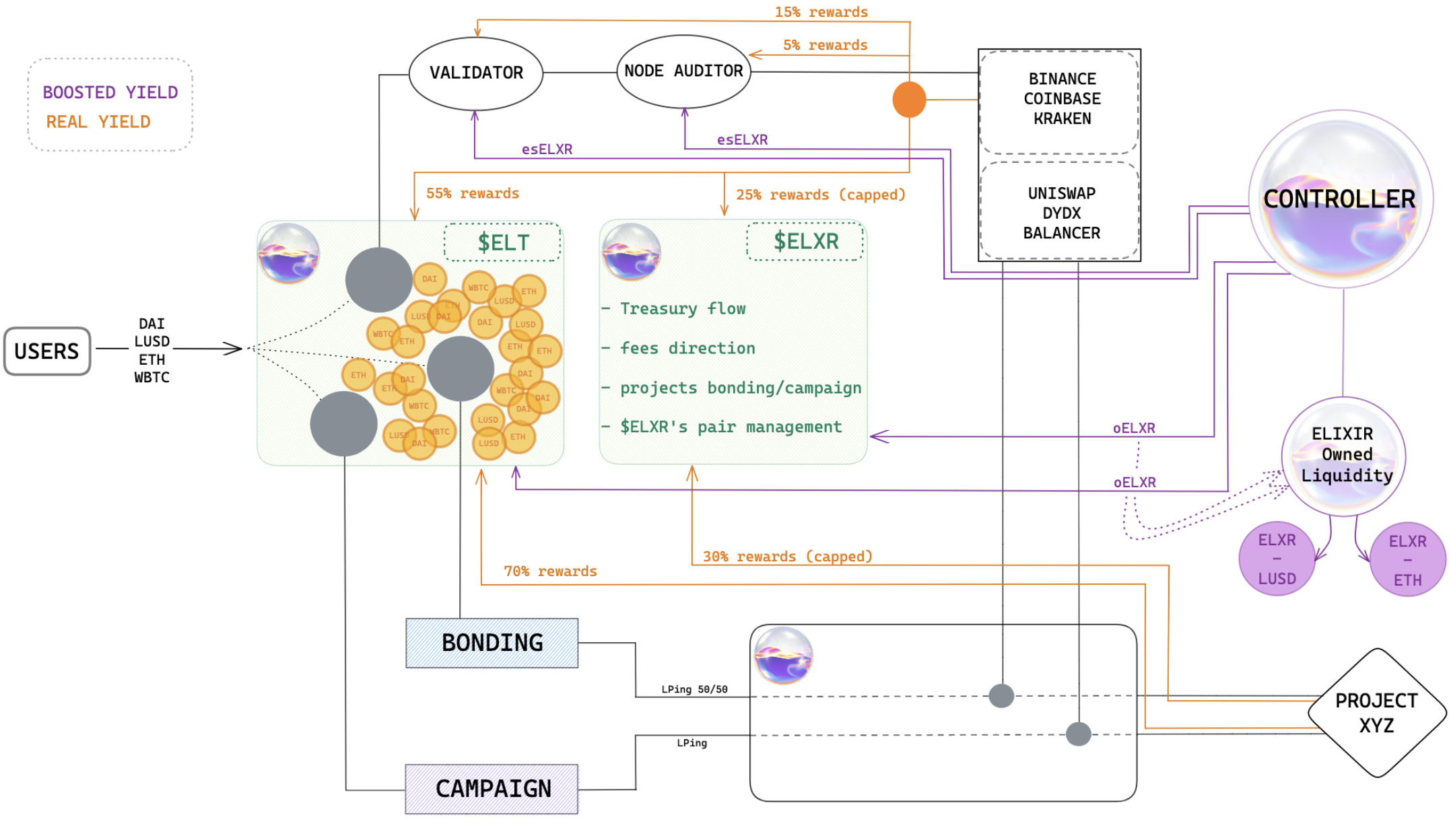

引用元:Cazu

前編では、Elixirという分散型マーケットメイキングプロトコルの基本的な仕組みと、その中核を担う合成ドル「deUSD」について解説しました。分散型ネットワークを通じたオーダーブックの流動性供給と、利回り付きステーブルコインの発行を融合させるというコンセプトに、多くの読者がインパクトを受けたのではないでしょうか。後編では、Elixirが既に導入されている事例や、その導入による効果、さらには機関投資家との連携による資本拡大のシナリオについて、より具体的に見ていきます。中央集権的な大手取引所に匹敵する流動性をDeFi上で実現するには、どんな障壁があり、どんな可能性が広がっているのか。今後のロードマップや展望にも触れながら、Elixirがもたらす未来像を考察していきましょう。

具体的なユースケースと導入事例

複数のDEXで確認される流動性向上

すでにElixirは、ArbitrumやStarknet、SuiといったL2チェーンやレイヤー1のプロジェクトと提携を進めており、複数の注文板型DEXで導入実績を上げています。なかでもハイブリッドDEXの事例では、Elixir経由の流動性が取引所全体の流動性の大きな割合を占めるほど高い影響力を発揮しているという報告もあります。これによって、スプレッドが縮小し、取引コストが抑えられ、ユーザーはより安定した価格で取引できるようになるのです。

実際に、Elixirを導入したDEXでは上場直後の新興トークンなどでも流動性が確保されやすくなるため、投資家のトレードがスムーズに進むという恩恵があります。板が薄い状態だと、少しの注文で価格が急騰・急落してしまいますが、Elixirの分散LPネットワークが支えてくれることで、トークン発行体やDEX運営者も比較的安心して市場を提供できるようになりました。

流動性提供者(LP)へのメリット

Elixirを利用して流動性を提供するユーザー(LP)は、オーダーブックで生まれるメイカー手数料の一部や取引プラットフォームのインセンティブをプロラタベースで受け取ることができます。つまり、CEXのマーケットメイカーが得ていた収益機会を、誰もが分散的にシェアできる仕組みへと変えているわけです。

さらに、担保としてdeUSDを預ける場合、deUSD自体が利回りを生む仕様のため、ステーブルコインをただ保有しているよりも高い資本効率を期待できます。運用リスクを極力抑えながら収益を狙える点は、個人投資家のみならず機関投資家にとっても魅力です。こうした経済的誘因が働くことで、Elixirの流動性プールは徐々に拡大し、それに伴いDEXの板の深さも増していくという正の循環が生まれることも期待できます。

機関投資家との連携と実世界資産(RWA)のトークン化

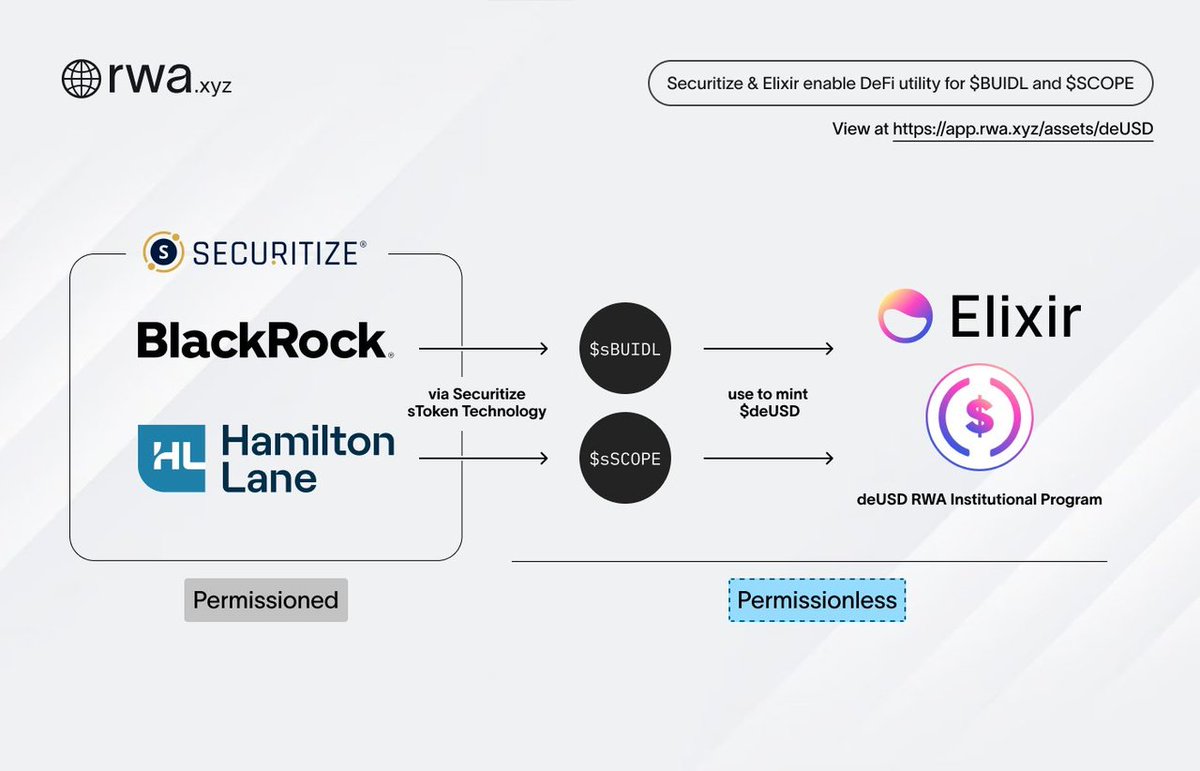

引用元:Elixir

BlackRockファンドを担保にdeUSDを発行

Elixirの独自ステーブルコインであるdeUSDをさらに拡大させる動きとして注目されるのが、実世界資産(RWA:Real World Assets)を担保にしたトークン化です。伝統金融の巨頭とも言える機関投資家の資本をDeFiの世界に呼び込む試みは、業界全体で注目が高まっています。

具体的には、世界最大級の資産運用会社であるBlackRockが保有する数億ドル規模のファンドをトークン化し、それを預けることで新たにdeUSDをミント(発行)するプログラムが進行中です。これが実現すれば、元本は安全な伝統金融資産として利息を生みつつ、その担保価値をDeFi上で流動性提供に活かすという新しい運用形態が広がります。Elixirはこの架け橋として機能することで、DeFi市場に大規模な機関資本を呼び込む可能性を秘めています。

機関投資家にとってのメリット

機関投資家は、オンチェーン上でのリスク管理を懸念していることが多いですが、ElixirのdeUSDは完全担保型であること、そしてデルタ中立の設計によって価格変動リスクを最小化していることなどが評価ポイントとなっています。また、伝統金融資産をトークン化して預け入れれば、引き続きファンドからの利息を得ながら、オンチェーンでさらなる利回り獲得(オーダーブック上のメイカー手数料や報酬)を狙うことも可能になります。

こうした運用方法は、暗号資産のボラティリティを敬遠しがちな機関投資家でも比較的参加しやすく、これから数十億ドル規模の新たな流れがDeFiに押し寄せるポテンシャルがあると期待されています。

今後の拡大と業界への影響

多数の取引プロトコルとの連携

Elixirは今後、多数のオーダーブック型DEXや取引プロトコルとの連携を進める計画を明らかにしています。例として、dYdX v4のパーミッションレス上場を支える基盤としてElixirが活用される可能性が示唆されており、その他にもInjectiveやNEAR系のOrderly Networkなど、より多くのチェーンやプロトコルでマーケットメイクを担う計画が進行中です。もし主要なDEXが軒並みElixirを導入すれば、分散型取引所でもCEXに劣らない深い流動性が実現するかもしれません。

ネイティブトークン「ELX」の発行とステーキング

Elixir自身も将来的にネイティブトークン「ELX」を発行し、バリデータ参加やガバナンス、手数料分配といったネットワーク運営へのインセンティブメカニズムを整える見通しです。これによって、ユーザーはELXをステーキングすることでバリデータとしての役割を担い、オーダーブックに注文をリレーする重要なノードになることができます。

分散型ネットワークの価値は、参加者が増えるほど高まるネットワーク効果にあります。ELXのステーキング制度を通じて、さらに多くのユーザーや投資家がElixirネットワークを支える主体になれば、オフチェーンの高速性とオンチェーンの信頼性がより強固なものへと進化していくでしょう。

DeFi全体への波及効果

もしElixirの手法が業界標準化すれば、従来は高いハードルだったオーダーブック型DEXの流動性確保が、一気に容易になると考えられます。結果として、新規プロジェクトが独自トークンを上場する際に「流動性が確保できない」という不安が大幅に軽減されるため、イノベーションが加速しやすくなるでしょう。

また、機関資本がオンチェーンに参入し、さらには既存のステーブルコインよりも利回り面で優れたdeUSDの存在が認知されれば、暗号資産市場と伝統金融市場がいっそう接近する可能性があります。特に金利環境や金融規制が厳しく変化する中で、DeFiの利回りが堅牢かつ透明な形で提供されることは、機関投資家にとって魅力的な投資先になり得ます。

まとめ

後編では、Elixirが実際に導入されている具体的なケースや、機関投資家との連携による大規模資本の流入可能性について取り上げました。すでに複数のDEXで顕在化しているように、Elixirは板を厚くし、スプレッドを狭めるというオーダーブック型市場の核心的ニーズに応えるプロトコルとして、明確な成果を示し始めています。

さらに、利回り付きの分散型ステーブルコイン(deUSD)を中心に据えた資本効率の高い運用モデルは、資産を単に預けるだけでなく、オンチェーンで複合的な収益を得られるという点で、今後のDeFiエコシステムを支える重要なインフラとなる可能性があります。BlackRockをはじめとする巨額の伝統金融資本をDeFi領域に引き込むハブとしても、Elixirには大きな期待が寄せられているのです。

もちろん、分散型ネットワークの運用・ガバナンスや、オンチェーンとオフチェーンをまたぐ注文リレーの安全性など、克服すべき課題もまだ残されています。しかし、Elixirが掲げる「誰でもマーケットメイカーになれる世界」が実現すれば、分散型取引所の存在感はさらに強まるでしょう。CEXと肩を並べるほどの流動性が確立されれば、暗号資産市場全体の流動性や効率性が向上し、より多様なプロジェクトや投資家が安心して参入できる環境が整っていくはずです。

Elixirは、従来のマーケットメイクの常識を覆すだけでなく、ステーブルコインの在り方や伝統金融との融合までを視野に入れた総合的なDeFiインフラといえます。今後、さらに多くのチェーン・DEXとの統合や機能拡張が進むにつれ、その重要性は一段と増していくでしょう。暗号資産市場の新たな流動性の在り方を切り開く存在として、今後の展開に注目が集まります。