サムネイルの引用元:Elixir

はじめに

近年の暗号資産市場では、分散型金融(DeFi)の発展に伴って多くの取引所が誕生し、革新的な仕組みが数多く登場してきました。Uniswapに代表されるAMMの仕組みは、現在分散型取引所のスタンダードとなっています。しかし、いまだ大きな課題のひとつとして残っているのが、流動性の不足です。特にオーダーブック方式を採用する取引所の場合は、WintermuteやJump tradingのような中央集権型の大手マーケットメイカー(MM)に頼らざるを得ない局面も多く、中長期的には市場の公平性や透明性、資本効率の面で懸念がありました。

こうした状況を打破しようとしているのが、Elixirと呼ばれる分散型マーケットメイキングプロトコルです。Elixirは分散型のアルゴリズム注文ネットワークを構築し、誰でも簡単に流動性供給に参加できる仕組みを提供します。さらに自前で発行する独自の合成ドル資産deUSDと組み合わせることで、暗号資産市場の流動性不足やステーブルコインのリスク分散など、複数の課題を包括的に解決することを目指しています。

前編では、Elixirの概要やプロジェクトの理念、そして主な技術的特徴について紹介しながら、その重要性を紐解いていきます。次世代の分散型オーダーブックを支える中核的インフラとして注目度が高まるElixirが、なぜ暗号資産市場にとって大きなインパクトをもたらすのか。その背景や仕組みを分かりやすく解説していきます。

Elixirとは何か

分散型のマーケットメイキングネットワーク

先述したように、暗号資産の取引所で主流のAMM方式は、基本的に一般のユーザーを含めて、誰もが流動性提供者になり得るという利点がある一方、大口注文が入ったときのスリッページや、オーダーブック方式と比較した際の価格発見能力の不足などが指摘されてきました。実際、機関投資家などの大口トレーダーは依然としてオーダーブック形式を好む傾向があります。昨今、TVLを飛躍的に伸ばしているHyperliquidなどはその際たる例であると考えます。

しかし、オーダーブック方式を採用するDEXでは、高度なマーケットメイクアルゴリズムをする主体は、不足しがちです。またそもそもEthereumなどのブロックチェーンでは、バリデーターやブロックの作成に特化したビルダーが取引の順番を決める権利を持つため、マーケットメイカーが最適な流動性提供戦略を実行することが困難であるという側面もあります。ただ、この点はAbitrumやBaseといったLayer2では取引の順番を決めるシーケンシングルールが先着順であったり、ガスフィー順であるため、一定改善されている点を補足します。以上の問題点を踏まえて、Elixirは、誰もが分散型のマーケットメイカーになれる仕組みを提供し、市場全体の流動性を飛躍的に高めようとしています。

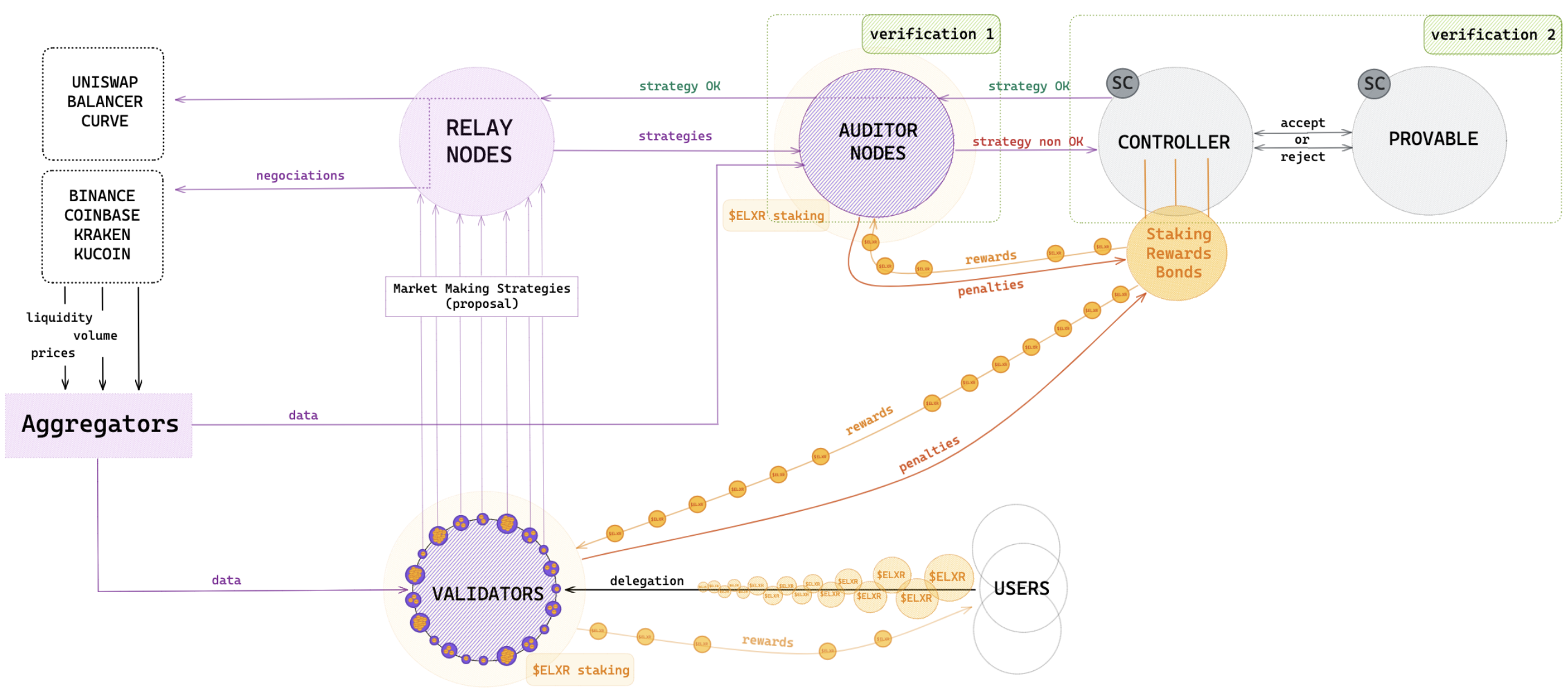

Elixirのネットワークには複数のバリデータが参加し、それぞれが同一のアルゴリズムを実行して、各取引所のオーダーブックに自動で注文を配置するという分散型の設計を採っています。投資家は、Elixirが用意するプールに資産を預け入れるだけで、手軽にオーダーブック市場のマーケットメイキングに参加できるのです。

独自ステーブルコイン「deUSD」の存在

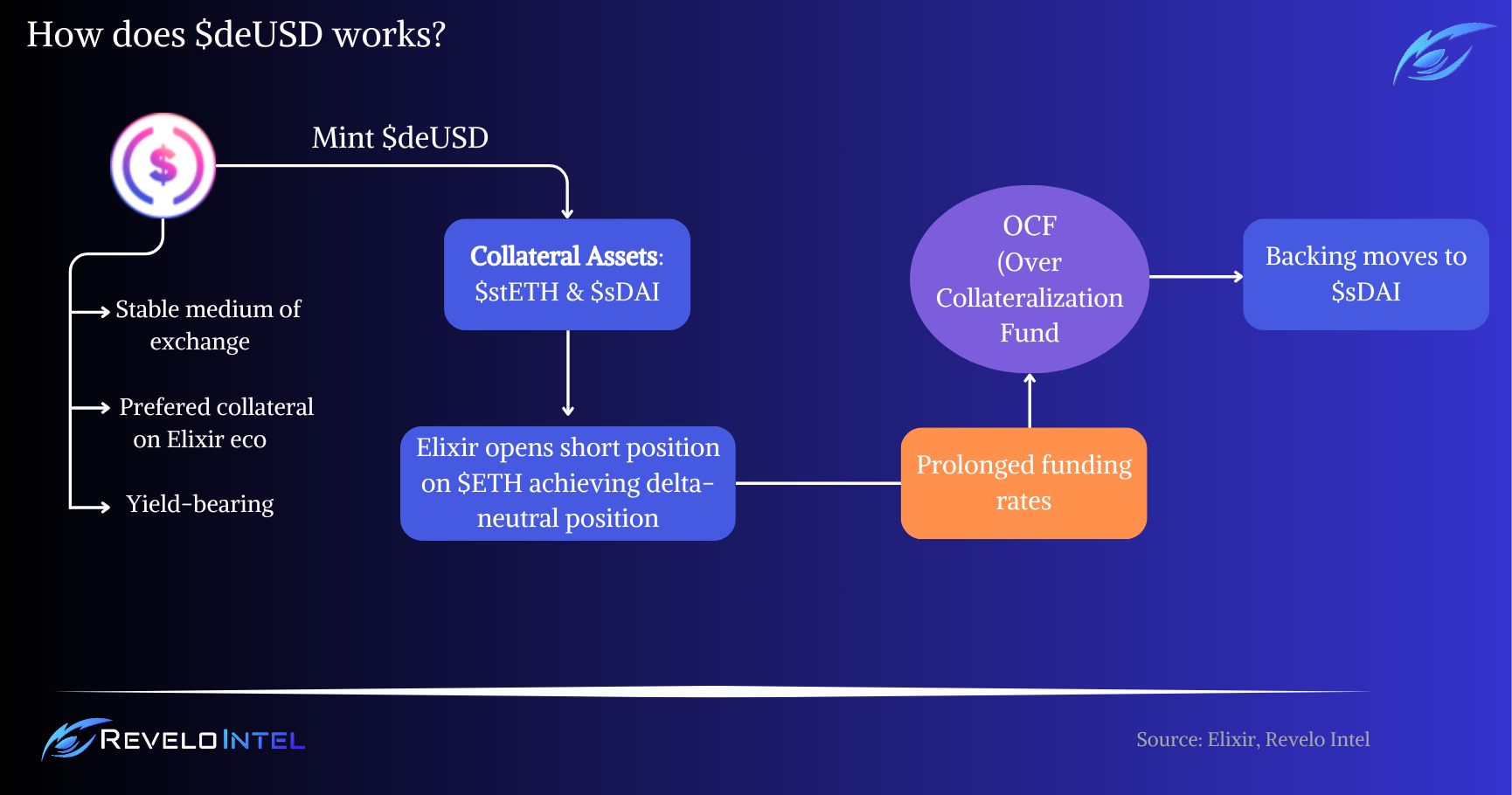

Elixirがもう一つ重要視しているのが、独自に発行する分散型ステーブルコイン、deUSDです。これは複数の担保資産を元に発行される合成ドルで、主にETHの無期限先物を利用したショートポジションを組み合わせることで、デルタニュートラルを保ち、1ドル付近の価値を安定させる仕組みとなっています。また担保資産には、ステーキング報酬付きのstETHや、国債を裏付けとした資産などが組み込まれており、基礎的な利回りがdeUSD保有者に還元されるという設計も特徴的です。同様の仕組みのプロジェクトには、こちらも莫大なTVLを抱えるEthenaが挙げられます。

deUSDはElixirネットワーク全体の基軸通貨として機能し、取引所での証拠金や流動性提供の通貨にも使われます。結果として、単なる1ドルペッグ通貨にとどまらず、利息の生まれる形で資本を効率的に運用できる点が、大きな差別化ポイントとなっています。

Elixirの技術的な仕組み

引用元:Cazu

DPoSベースの分散ネットワーク

Elixirのオフチェーンネットワークは、Delegated Proof of Stake(DPoS)を採用し、複数のバリデータが共同で流動性提供を行う設計となっています。バリデータは各取引所の最新オーダーブックを取得しつつ、マーケットメイクアルゴリズムを走らせます。中でもよく知られるAvellaneda-Stoikovモデルなどが活用され、市場価格やボラティリティなどの要素を考慮しながら、常にビッド・アスク両サイドで最適な注文を出すように調整していきます。

この一連のアルゴリズム計算と注文提案は、基本的にオフチェーンで高速処理されます。不正を働いたバリデータに対しては、オンチェーンでfraud proof(不正証明)を行い、処罰できる仕組みを取り入れています。オフチェーンの高速性とオンチェーンのセキュリティを組み合わせたオプティミスティックなモデルによって、高速注文と正確な検証を両立しています。

スマートコントラクトによる流動性プール

ユーザーがElixirを介して流動性を提供する際は、各ブロックチェーン、例えば、EthereumやArbitrum、Starknet、Suiなどの専用スマートコントラクトに資産をロックします。その後、ユーザーは対応するELPトークン(LPトークン)を受け取ります。

一方、オフチェーンのElixirネットワークは、このロックされた資金をもとにオーダーブックに注文を配置します。これにより、分散化された多数のLP資金を統合的に運用できるため、板の厚みが増して注文が安定します。ユーザーはいつでもELPトークンを償還し、預け入れた資産+α(取引所からのメイカー報酬や取引手数料の分配)を引き出すことが可能です。

deUSDによる利回り付きドルの提供

引用元:REVELOINTEL

Elixirは自前で発行するdeUSDをステーブルコインと併せて証拠金として位置づけており、特に無期限先物を扱うDEXで証拠金として活用できます。deUSDはマルチコラテラル(複数担保)方式で安全性を高めつつ、担保資産がもつ利回り(ステーキング報酬や国債の利息など)をdeUSD保有者に還元できる点に特色があります。

従来のステーブルコインは「1ドルを維持する」ことが最優先で、運用利回りが利用者に直接還元されるケースは多くありませんでした。しかしdeUSDは、デルタニュートラルのポジションを構築しつつベース利回りを取り込むという革新的な設計により、保有メリットを高めています。これによって、多くの資本がElixirネットワークに集まりやすくなり、さらに市場の流動性が潤滑になるという好循環が生まれています。

Elixirがもたらす利点と革新性

流動性の民主化

オーダーブック型DEXの弱点は、専門のマーケットメイカーが不足することで板が薄くなりがちである点です。その結果、スプレッド(売買差)が広がり、トレーダーにとって不利な市場環境が生まれます。Elixirは「ユーザーが資産をプールに預ければ、あとは自動アルゴリズムが両建て注文を出す」設計なので、初心者から機関投資家まで誰でも流動性提供に参加できます。こうした“分散型マーケットメイク”によって、CEX(中央集権取引所)のような深いオーダーブックが形成されれば、DEXの取引体験が大きく改善される可能性があります。