アイキャッチ画像引用元:

https://x.com/ubyx_/photo

こんにちは、デフィー 弐拾壱号です。

デジタル通貨の普及が加速する中、ステーブルコインはその安定性と即時性から新たな決済手段として注目を集めています。

しかし現状、多くのステーブルコインは暗号資産エコシステム内で閉じた利用にとどまり、現実社会との橋渡しが十分とは言えません。

こうした課題を解決し、誰もがステーブルコインを“現金同様”に扱える世界を目指すのが、次世代型清算ネットワーク「Ubyx(ユービックス)」です。

本記事では、Ubyxの基本概念やその機能、設計思想、そして将来的な展望に至るまで詳しく解説します。

Ubyxとは

概要

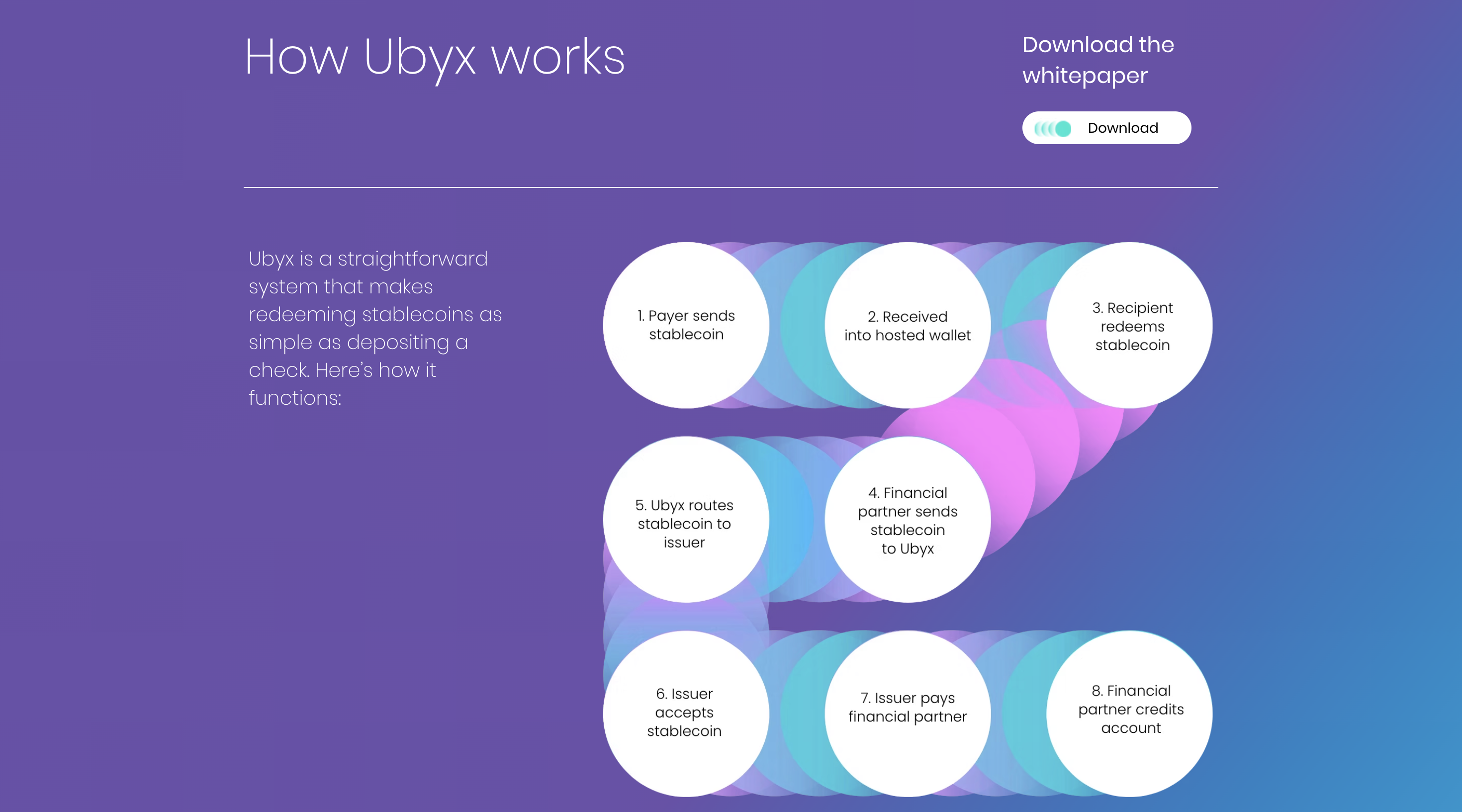

Ubyxは、ステーブルコインの即時換金・送金を可能にする清算インフラとして構築された分散型ネットワークです。

複数のステーブルコイン発行体、銀行、フィンテック企業などが相互接続されており、利用者はどの発行者から受け取ったトークンでも自身の銀行口座や決済アプリで法定通貨として扱うことが可能になります。

また、Ubyxは単なるブリッジではなく信頼性と透明性を備えた「Clearing Layer(清算層)」として機能します。

発行元と受取機関の間に共通のルールと保証構造を持ち込むことで、安全かつ規制適合な決済体験を提供しています。

プロジェクトの目的

本プロジェクトの核心は、ステーブルコインを“現金のように使える”存在へと進化させることです。

今日のステーブルコインは、取引所間やDeFi領域では盛んに用いられている一方で一般ユーザーや企業が日常生活で利用できるレベルには至っていません。

そこでUbyxは、発行体の枠を超えた統一的な決済ネットワークを構築しどのステーブルコインでも自由に受取り、償還、送金できる世界を実現しようとしています。

これは、規制対応・会計処理・相互運用性の各側面において極めて大きな変化をもたらします。

仕組み&特徴

特徴1:マルチステークホルダー接続と相互運用性

Ubyxの最大の強みは、複数の発行者と金融機関を橋渡しするネットワーク設計にあります。

従来、ユーザーが受け取るステーブルコインは発行元ごとに償還方法や信用性が異なり、実務での混乱を引き起こす要因となっていました。

たとえば、A社発行のトークンは銀行で換金できたとしてもB社発行のものは受け入れられないという状況が日常的に存在していたのです。

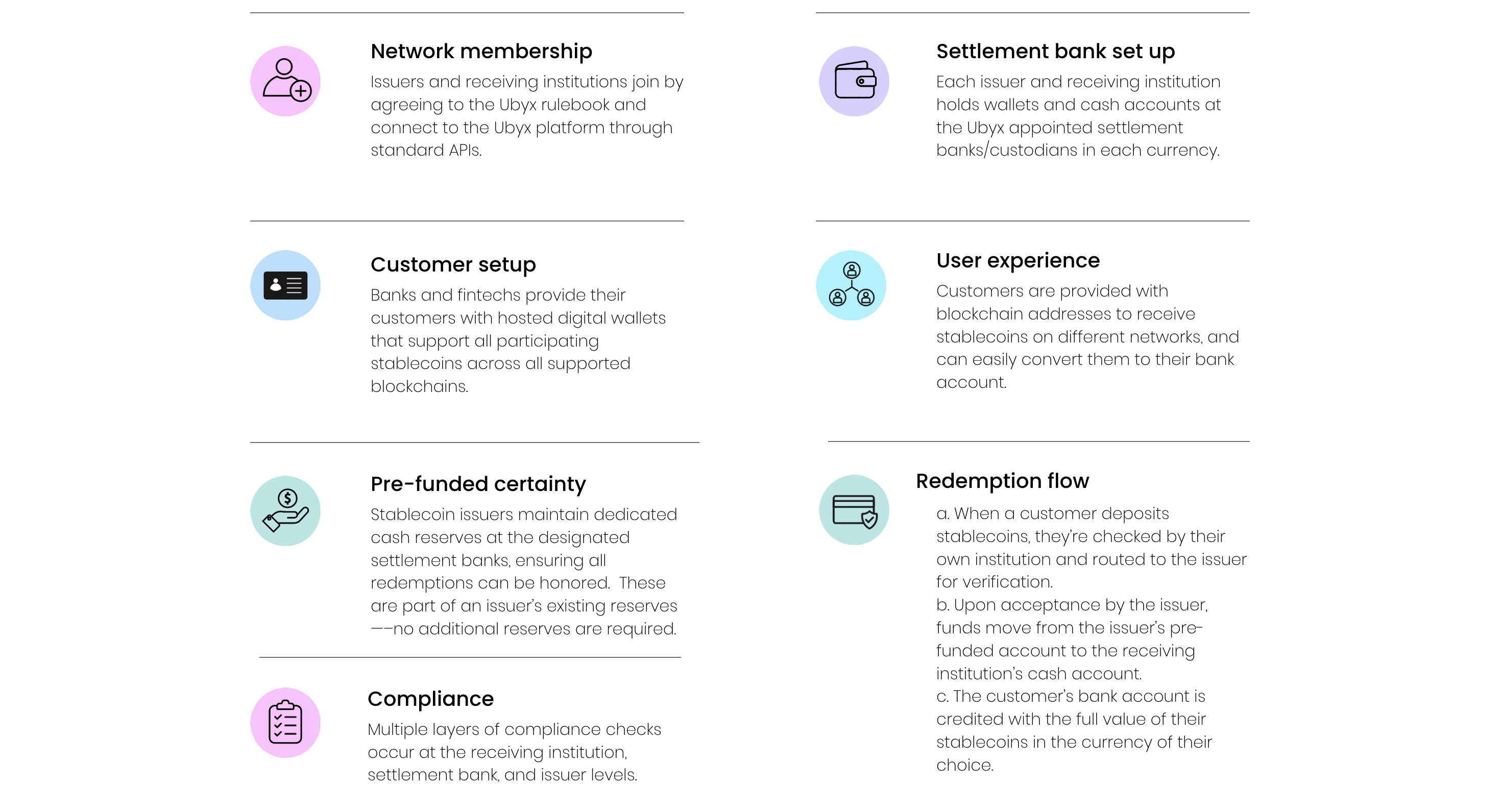

しかし、Ubyxはこうしたバラバラな接続構造を統一し、すべてのステーブルコイン発行者と受取側の金融機関を「共通言語」で結びつけることに成功しています。

技術的には、Ubyxネットワークを通じてすべての償還が行われるためユーザーはどのトークンを受け取っても、自分の銀行口座や決済アプリで簡単に法定通貨へ変換できます。

これにより、従来の“発行者ごとの壁”が解消されステーブルコインが初めて本格的に「現金の代替」として機能する環境が整うのです。

また、銀行やフィンテック事業者にとっても個別の発行体ごとにインテグレーションを行う必要がなくなりオペレーションの効率性が大幅に向上します。

これは、企業利用や国際決済においても大きな利点となり商業インフラとの親和性が飛躍的に高まる要因となっています。

特徴2:信頼性を担保するルールブックとトラストマーク

金融ネットワークとしての信頼性は、技術だけでは成立しません。

Ubyxは、この点において「ガバナンス・透明性・規律」の3点を制度化することで高い信用を構築しています。

その中心となるのが「Ubyxルールブック」と呼ばれる統一規約です。

このルールブックには、KYCやAMLといった規制準拠の要件はもちろん、償還可能性や資産担保率、情報開示義務などが細かく定義されています。

すべての参加者は、これに従う必要があり、Ubyxが提供するトラストマークはこうした義務を満たした発行者や機関に対してのみ与えられます。

これにより、ユーザーはトラストマークを通じて、安全性の高いトークンを瞬時に識別することができるのです。

さらに、Ubyxのルールブックは静的なものではなくネットワークの拡張や法改正に応じて定期的に見直されます。

これは伝統的な金融システムには見られない柔軟性であり、分散型ネットワークでありながらも規制と整合する体制を実現しています。

加えて、ルールに基づいたスラッシングや報奨設計も導入されており、誤った振る舞いやルール違反に対する抑止力も備えています。

特徴3:段階的な分散化と拡張性

Ubyxのもう一つの柱は、中央集権から段階的に分散化されたガバナンスへの移行計画です。

初期段階では、信頼を重視する観点から運営主体がルール設計やネットワーク管理を行いますが最終的にはDAO(分散型自律組織)によって運営される形を目指しています。

この段階的分散化のアプローチにより、規制への対応とオープンガバナンスの両立が可能になります。

トークン保有者は、将来的に手数料設定、参加者の審査、ルールブックの改定といった意思決定に直接関与できるようになり、より自律的かつ民主的なエコシステムが形成されていくのです。

加えて、Ubyxはマルチチェーン展開にも対応可能な構造を採用しておりEthereumだけでなくSolanaやPolygonなど他のチェーンへの拡張も視野に入れています。

これにより、チェーンごとに異なるユーザー層・地域規制にも対応可能となり、将来的には「チェーンに縛られない価値の移動」が現実のものとなるでしょう。

さらにUbyxは、AI、RWA(実世界資産)、CBDC(中央銀行デジタル通貨)などとの統合にも柔軟な構造を備えており、様々なユースケースに適応する“プラットフォーム的役割”も果たす可能性を秘めています。

トークンについて

トークン概要

Ubyxネットワーク内では、ネイティブトークンである「Ubyx Token(仮称)」が発行される予定です。

このトークンは、ネ

ここから先は、会員限定のコンテンツになります。残り全てを見るには、サロン入会案内ページから会員登録をよろしくおねがいします。