アイキャッチ画像引用元:

https://x.com/jpyc_official/photo

こんにちは、デフィー 弐拾壱号です。

日本円の価値に連動したステーブルコイン「JPYC(ジェイピー・ワイ・シー)」は、ここ数年でDeFi領域において確かな存在感を示しています。

これまで分散型金融ではUSDCやUSDTなどのドル建てステーブルコインが中心にありましたが、円建て資産がオンチェーンで利用できるようになったことで、新しい金融レイヤーが形成されつつあります。

特に日本のユーザーにとっては、為替変動を気にせずに資産を扱える点が大きなメリットであり、DeFiへの参入ハードルを大きく引き下げる要因となっています。

本記事では、JPYCを統合している主要プロトコルに焦点を当て、その活用方法や特徴をわかりやすく整理します。

JPYCとは何か

JPYC 公式HP参照

JPYCは日本円と1対1の価値を維持することを目的に設計されたステーブルコインで、1JPYC=1円付近の価格を保つように運用されています。

裏付け資産として銀行預金や日本国債(JGB)が活用されることで、暗号資産特有の急激な価格変動を受けにくい安定性を持っています。

登場当初はプリペイド型トークンとして提供されていましたが、2024年の資金決済法改正を経て、法制度に準拠した正規のステーブルコインとして位置づけられました。

現在では、Ethereum、Polygon、Avalancheなど複数のチェーンに展開されさまざまなDeFiアプリケーションで利用が拡大しています。

円建てステーブルコインはDeFi全体でもまだ数が少なく、為替リスクを避けながら利回りを得たいユーザーにとって貴重な選択肢になりつつあります。

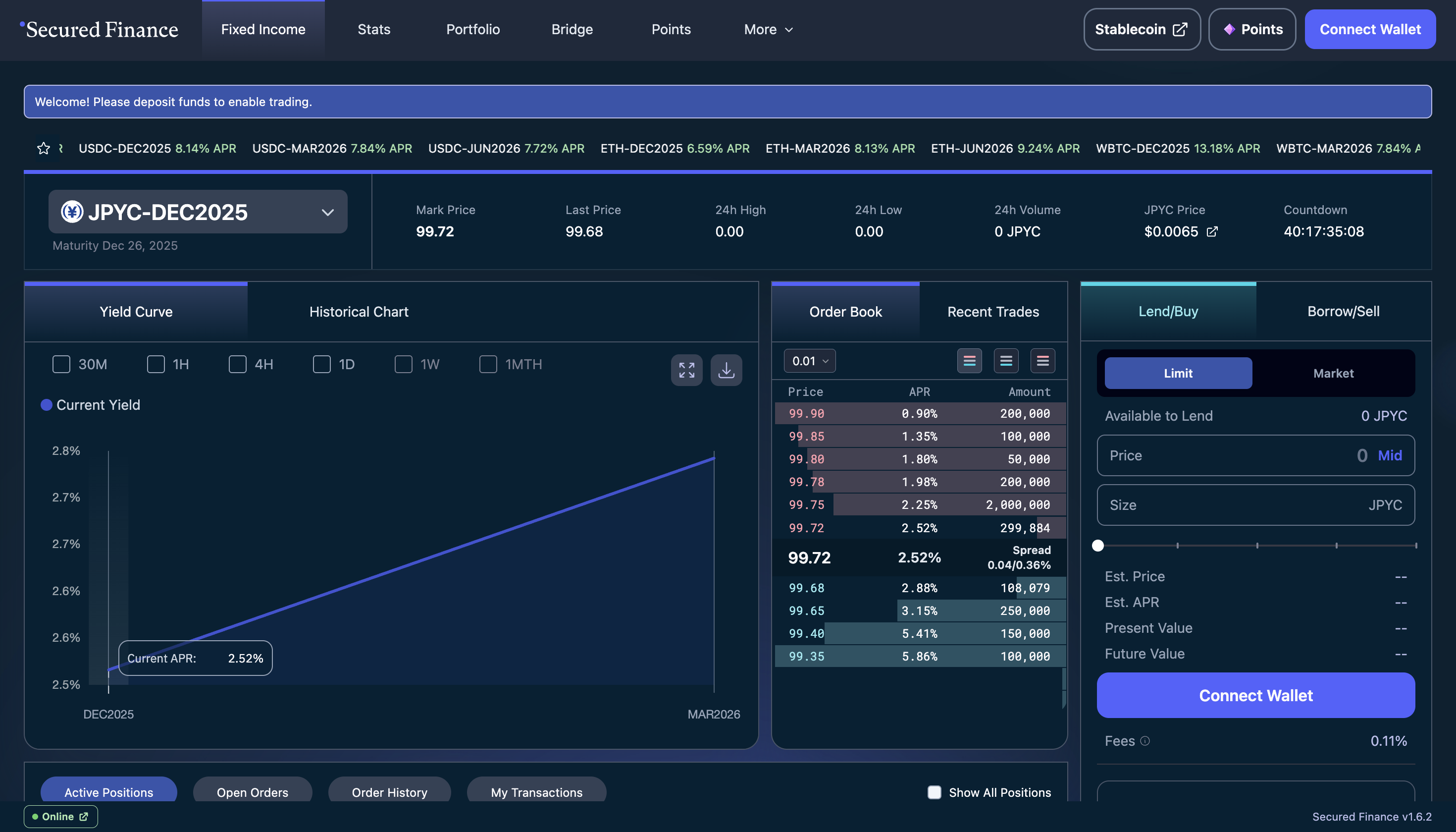

Secured Finance:円建てレンディング市場の確立

Secured Finance 公式HP参照

スイス発の分散型金融プロトコル「Secured Finance」は、JPYCを扱う代表的なプロジェクトのひとつです。

Secured Financeは固定金利で暗号資産の貸し借りができるプラットフォームで、ETHやWBTCを担保にJPYCを借りたり、JPYCを貸し出して利息を得たりできます。

従来の金融でいえば「円建て債券市場」をブロックチェーン上で再現しているイメージに近く、2025年には満期日を設定したJPYCローン商品も導入されました。

これにより、オンチェーン上で円建ての金利カーブを形成する取り組みが進み、伝統的な日本の金利市場構造をDeFiへ持ち込む流れが生まれています。

法整備が進んだ国内発のステーブルコインであるJPYCは、Secured Financeの信頼性とも相性が良く、円建てレンディング市場の基盤として重要性を高めています。

Uniswap・SushiSwap:JPYCの基盤流動性を支えるDEX

Uniswap 公式HP参照

Ethereum上で稼働するUniswapとSushiSwapは、JPYCの流動性を支える中心的な分散型取引所です。

これらのDEXにはJPYC/USDC、JPYC/USDTといった主要ペアが存在し、円とドルをオンチェーンで直接交換できる環境が整っています。

特にUniswap v3では「集中流動性モデル」によって効率的な取引が可能で、JPYC/USDCペアでも低スリッページでの交換が実現されています。

JPYCはまだ巨大ステーブルコインほどの流動性はありませんが、日本の個人投資家や国内プロジェクトによる利用増加に伴い取引量も徐々に伸びています。

国際的なDEXで円建てトークンが扱われている点は、JPYCが普及フェーズに入った象徴と言えるでしょう。

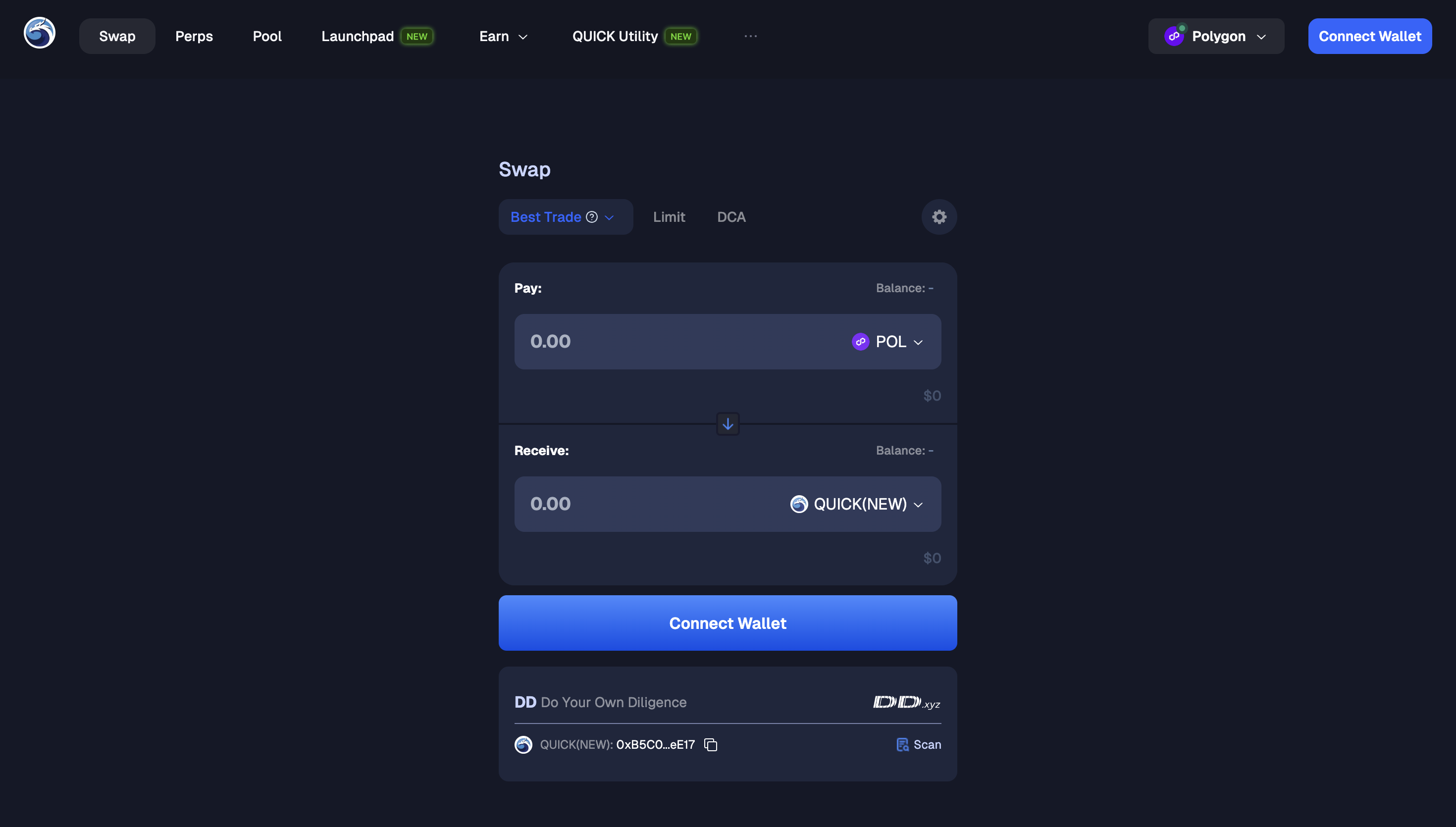

QuickSwap:PolygonにおけるJPYC流通の中心地

QuickSwap 公式HP参照

PolygonネットワークでもJPYCの利用は広がりを見せており、その流通を支える中心がQuickSwapです。

Polygonはガス代が非常に安く処理速度も速いため、少額取引との相性が特に良いチェーンです。

QuickSwapにはJPYC/USDCやJPYC/MATICなどのペアが用意され、日常的な送金や小口決済にも使いやすい環境が整っています。

またPolygonは日本企業による採用事例が多いチェーンでもあるため、社員報酬やユーザーインセンティブとしてJPYCを配布するケースが増えています。

NFT購入の決済手段としてJPYCを使う例も見られ、ガス代の安さから「日常的に使えるステーブルコイン」としての側面が強まりつつあります。

Astar Network:日本市場と高い親和性を持つチェーン

Astar 公式HP参照

Polkadotエコシステムに属するAstar Networkは、日本国内で特に注目されているチェーンのひとつです。

Astarは日本企業・自治体との連携が活発で、国内ユーザー向けの開発が進められていることからJPYCとの相性も非常に高くなっています。

Astar上の主要DeFiアプリ「ArthSwap」ではJPYCの流動性プールが提供され、円建てで資産運用ができる環境が整っています。

海外取引所を経由せずにDeFiへ触れられる利便性もあり、JPYCを軸としたエコシステムがAstar上で形成されつつあります。

Balancer・Curve:円ステーブル同士の交換基盤

Balancer 公式HP参照

ステーブルコイン特化型AMMであるBalancerやCurveでも、JPYCは重要な役割を果たしています。

CurveではJPYCとjpyD、GYENといった円建てステーブルコイン同士の交換が可能なプールが用意されており、円ステーブル全体の流動性改善や価格安定に寄与しています。

またBalancerでは複数資産をまとめて保有できるマルチアセットプールが提供されており、JPYCを含めることで円・ドル・ユーロといった法定通貨価値を組み合わせたバランス型ポートフォリオの構築が可能です。

JPYCは国内向けトークンという範囲を超え、国際的な安定資産として扱われ始めています。

JPYCが描く円DeFiの未来

JPYC 公式HP参照

これらのプロトコルに共通するのは、JPYCを「信